УМ на ГК71 с ОС

УМ выполнен на лампе ГК71, «старой» надежной с графитовыми анодами, не требующей обдува. Схема Классическая, с ОС, при Напр. Анода-3кв,Экр. Сетки-50в, Накала-22в (в «СПЯЩЕМ» режиме-11в) и Токе покоя-100ма. Рвх-50-80вт. Рвых(на Экв. 50ом)-500-700вт. Особенностью схемы УМ является: Введение сх. Защиты от перегрузок по току и КЗ. Введение «СПЯЩЕГО « режима в УМ. Для лучшего согласования с ИМПОРТНЫМИ Трансиверами-применение «КАТОДНОГО»резонансного контура. ОРИГИНАЛЬНАЯ сх. «П»-контура, позволяющая получать ОДИНАКОВУЮ Рвых. На всех Диапазонах.

Питание УМ осуществляется от одного мощного ТР-РА, выполненного на ТОРе. Высокое Анодное напряжение(2,5-3,0 Кв) , получается после выпрямления-удвоения напряжения снимаемого с повышающей обмоткиТр-ра. При включении УМ напряжение сети 220в проходя через Сетевой фильтр Ф1, Автомат защиты «ВА-47», подается на первичную обмотку Тр-ра через ГАЛОГЕНОВУЮ лампу Л3, что обеспечивает «МЯГКОЕ» включение, продлевает жизнь Л1-ГК71 и др. элементов УМ. После заряда конденсаторов, часть высокого напряжения, снимаемого с делителя (R 1-R 8 и потенциометра R 10) подается на схему АВТОМАТИКИ на VT 3, и если в схеме УМ нет КЗ, напряжения в норме-VT 3 открывается, срабатывает Реле Р4, замыкая своими контактами КР4 лампу Л3. Особенностью данной схемы АВТОМАТИКИ является «МАЛЫЙ ГИСТЕРЕЗИС» срабатывания –отпускания Р4 , что обеспечивает надежную защиту УМ от различных перегрузок: по току АНОДА, КЗ во вторичных цепях, Пробоя и КЗ в обмотках Тр-ра при которых VT 3 закрывается, Р3 обесточивается и сетевая обмотка Тр-ра подключается к сети через Л3,предохраняя выход из строя элементов УМ.

В «РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ» на Л1-ГК71 подается НЕПОЛНОЕ напряжение накала, 11в,это обеспечивает малый нагрев лампы и УМ в целом и «СПЯЩИЙ» режим УМ. При переходе в «ТХ»подается полное напряжение накала (22в)на ГК71 и уже через 0,2-0,25сек УМ готов к работе на полную мощность в чем несомненное преимущество ламп прямого накала(ГК71, ГУ13, ГУ81).

Для более полного согласования УМ с ИМП. Трансиверами, применяется «КАТОДНЫЙ КОНТУР», настраиваемый в резонанс на каждом Диапазоне, подключением Конденсаторов к L 1 с помощью Реле Р7-24. Первоначально на Диап. 28мгц L 1 настраивается перестройкой С 28. На НЧ диапазонах(1,8 и 3,5мгц) для более полного согласования, из-за узкополосности «КАТОДНОГО КОНТУРА», сигнал через контакты Реле Р9 подается на «КАТОДНЫЙ ТРЕХ ОБМОТОЧНЫЙ ДРОССЕЛЬ»--ДР1, при этом « L 1» для исключения влияния, закорачивается по ВЧ, конденсатором С2 , через контакты Р11-КР11. КСВ по входу УМ не превышает 1,5 на всех диапазонах и ПРЕКРАСНО согласовывается с ЛЮБЫМ ИМПОРТНЫМ Трансивером, даже без ТЮНЕРА.

Выходной «П»-контур УМ переключается 4х платным переключателем: Первая плата – коммутирует отводы катушек, вторая-ЗАКОРАЧИВАЕТ катушку 1,8мгц(или 3,5мгц, если диапазон 1,8мгц НЕ планируется). Третья-подключает доп. Конденсаторы к «ХОЛОДНОМУ» КПЕ на диап. 1,8 и 3,5мгц. Четвертая-коммутирует Диапазонные Реле. На диапазоне 28мгц работает катушка «L 28», которая находится непосредственно в цепи анода ГК71, что позволило получить Рвых на 28мгц такую-же как и на НЧ диапазонах! ДР 2 –необходим для ЗАЩИТЫ выходных цепей УМ.

Управление «RX -TX » осуществляет схема на VT 1 которая питается от Напр. +24в. При замыкании входа «ТХ» на Корпус(ток 3-5ма) открывается VT 1, срабатывает Реле Р6, и через контакты КР6 напряжение +24в подается на Реле Р1иР2, Срабатывает Реле -Р5, подавая полное Напр. Накала на ГК71 (Если включен переключатель «НАК» --ПОЛНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НАКАЛА на Л1 подается постоянно, что бывает неоходимо при работе в «ТЕСТЕ»). И ПОЗДНЕЕ, после заряда конденсатора С1 ,через 0,15-0,2сек, Сработает Реле Р3 (это обеспечивает «КОРРЕКТНУЮ» работу УМ, отсутствие подгорания контактов реле Р1 , Р2) и своими контактами КР3 замкнет цепь С1 лампы Л1 на корпус, открывая ее. Для осуществления режима «ОБХОД» (переключатель «РА» в нижнем положении) разрывается цепь питания +24в схемы на VT 1 переключения «RX -TX ». На VT 2 выполнен регулируемый стабилизатор напряжения С2, подстраивая R 11 –устанавливают ТОК ПОКОЯ Л1, в пределах 100-120ма. На «МС1» выполнен стабилизатор напряжения +24в для питания Реле и сх. Автоматики. При перегрузках и КЗ по +24в « MC 1»автоматически выключается, что также повышает надежность работы УМ в целом.

КОНСТРУКЦИЯ .

УМ выполнен в КОМП. Корпусе (желательно «СТАРОГО-80х годов» из толстой стали) Габ: 175-Ш 325-В 400мм-Глуб. Вертикальная перегородка и горизонтальные полки –сталь, толщиной 1,5-2мм. При ИНТЕНСИВНОЙ работе УМ –желательно применение вентилятора, работающего при пониженном напряжении питания, чтобы НЕ ШУМЕЛ.

ДЕТАЛИ .

В УМ применены: ТР 1 выполнен на ЖЕЛЕЗЕ от ЛАТР-8-10а. Сетевая обмотка –провод -1,5мм, Повышающая-0,65-0,7мм Напр. ---1,1-1,2кВ. Накальная обм. ---1,5мм 11+11в остальные обм. –0,5-0,65мм на Напр.-22в и 50в. Катодный дроссель ДР1 намотан проводом 1,2-1,5мм в два провода на ферритовом кольце К 45+27+15мм 2 000НН, и содержит 12витков, кат. Связи---7витков провода МГТФ-0,2, равномерно распределенных между витками основной обмотки. «L 1» КАТОДНОГО КОНТУРА выполнена из медной трубки, Диам. 5-6мм, внутри которой протянут провод в теплостойкой изоляции(МГТФ, БПВЛ, и др.) сечением не менее 1мм. Внешний диаметр катушки-27-30мм,зазор между витками-0,2-0,3мм и содержит-8витков, отвод от середины. « L 28» выполнена из медного обм. Провода Диам. 2,0-2,5мм и содержит 5-6 витков, внешний Диаметр катушки-25мм. АНОДНЫЙ ДРОССЕЛЬ ДР -- фторопласт Диам. –18-20мм,длиной 180мм, намотан проводом ПЭЛШО-0,35, виток к витку секциями 41+34+32+29+27+20+17+11витков и последние 10витков В РАЗРЯДКУ с шагом 2мм.

«L 10-21» выполнена из медной трубки Диам. 5-6мм и содержит 15-17витков, внешний Диам.-50-55мм. «L 1,8-7» выполнена на каркасе Диам. 40-45мм и содержит 15+ 12витков провода 1,5-2,0мм (первые 15 витков намотаны виток к витку-это для Диап. 1,8мгц, а остальные 12 витков с шагом2,5мм. ДР 2---Намотка «УНИВЕРСАЛЬ» проводом 0,2-0,3мм 2-4 секции по80-100витков. Ф 1-намотан на кольце К 45/27/15мм2000НН в два провода Диам. 1мм с хорошей изоляцией (МГТФ), виток к витку до заполнения.

Анодный КПЕ от УВЧ-66 (одна секция,зазор 2,5-2,7мм 15---100пф, подключен к 2-му витку), КПЕ « ХОЛ,»-- 2-3Секц. От «Старых» радиоприемников с зазором 0,3 –0,4мм, 30---1200пф.

Реле: Р 1---РЭН-33. Р 2-РЭН-34. Р 3,4,5,6---ИМП. м/габ(15/15/20мм)на раб Напр.-12в Ток коммут.-6-8а\125-220в.в пластмассовых корпусах. Р 7, 9, 10, 11, 14, 18, 21-РЭС -10.

Транзисторы: VT 1---КТ 835, КТ 837. VT 2, VT 3---КТ 829А. MC ---КР 142 ЕН-9И или 78L 24.

Вячеслав Федорченко (RZ3TI).

Усилитель мощности (УМ) выполнен на «старой» надежной лампе ГК71, с графитовым анодом, не требующей обдува. Принципиальная схема приведена на рис. 1.

Схема классическая с общей сеткой (ОС). Анодное напряжение - 3 кВ, напряжение экранной сетки - +50 В, напряжение накала - 22 В, в «Спящем режиме» - 11 В. Ток покоя - 100 мА. Мощность раскачки Рвх - 50-80 Вт.

Мощность, отдаваемая на эквивалент нагрузки 50 Ом Рвых = 500-700 Вт.

Особенностями данной схемы УМ является:

- введение схемы защиты от перегрузок по току и короткого замыкания (КЗ) и ведение «Спящего режима» в УМ;

- применение катодного резонансного контура для лучшего согласования с импортными трансиверами;

- оригинальная схема П-контура, позволяющая получать одинаковую выходную мощность на всех диапазонах.

Рис. 1. Принципиальная схема усилителя мощности на ГК71 с общей сеткой.

Питание УМ осуществляется от одного мощного трансформатора, выполненного на торе. Высокое анодное напряжение 2,5-3,0 кВ получаем по схеме удвоения напряжения, снимаемого с повышающей обмотки трансформатора.

При включении УМ напряжение сети 220 В, проходя через сетевой фильтр Lф, С42, С43, автомат защиты SA4, подается на первичную обмотку трансформатора через галогенную лампу HL1. Это обеспечивает «мягкое» включение и продлевает срок службы лампы VL1 ГК71 и других элементов УМ.

После заряда конденсаторов часть высокого напряжения, снимаемого с делителя R13-R18 и потенциометра R12, подается на схему автоматики, выполненную на транзисторе?ТЗ. Если в схеме УМ нет КЗ, напряжения в норме, то?ТЗ открывается, срабатывает реле Кб, замыкая своими контактами К6.1 галогенную лампу HL1.

Особенностью данной схемы автоматики является «малый гистерезис» срабатывания/отпускания Кб. Это обеспечивает надежную защиту УМ от перегрузок по току анода или КЗ во вторичных цепях, пробоя и КЗ в обмотках трансформатора, при которых?ТЗ закрывается, Кб обесточивается и сетевая обмотка трансформатора подключается к сети через лампу HL1, предохраняя выход из строя элементов УМ.

В режиме ожидания на лампу ГК71 подается неполное напряжение накала 11В. Это обеспечивает малый нагрев лампы, УМ в целом и «Спящий режим» УМ. При переходе в «ТХ» подается полное напряжение накала 22 В на ГК71, и уже через 0,2-0,25 с УМ готов к работе на полную мощность, в чем несомненное преимущество ламп прямого накала ГК71, ГУ13, ГУ81.

Для полного согласования УМ с импортными трансиверами применяется «Катодный контур», настраиваемый в резонанс на каждом диапазоне, подключением конденсаторов к L1 с помощью реле К9-К13 на диапазонах 10-24 МГц.

Первоначально контур L1 настраивается на диапазоне 28 МГц конденсатором С21. На НЧ диапазонах 3,5 и 7 МГц для более полного согласования (из-за узкополосности катодного контура L1C) сигнал через контакты реле К7 подается на катодный трехобмоточный дроссель - Др1. При этом для исключения влияния L1 закорачивается по ВЧ конденсатором С14 через контакты К8.1.

КСВ по входу УМ не превышает 1,5 на всех диапазонах и хорошо согласовывается с любым импортным трансивером, даже без тюнера.

Выходной П-контур УМ переключается 3-х платным переключателем SA1. SA1.3 - коммутирует отводы катушек и подключает дополнительный конденсатор С23 к КПЕ С22 связь с антенной на диапазоне 3,5 МГц.

Переключатель SA1.2 закорачивает катушку 3,5 МГц. Переключатель SA1.1 коммутирует диапазонные реле. Если планируется диапазон 1,8 МГц, то необходимо добавить еще одно реле и задействовать 9-е положение на переключателе SA1.

На диапазоне 28 МГц работает катушка L4, которая находится непосредственно в цепи анода ГК71. Это позволило получить Рвых на 28 МГц такую же, как и на НЧ диапазонах. Др3 необходим для защиты выходных цепей УМ.

Управление «RX/ТХ» осуществляет схема на транзисторе VT1, которая питается от напряжения +24 В. При замыкании входа RX/TX разъема XS1 контакта 3 на корпус (ток 3-5 мА) открывается схема на транзисторе?Т1, срабатывает реле КЗ и через контакты К3.1 напряжение +24 В подается на реле К1 и К2. Срабатывает реле К4, подавая через контакты К4.1 полное напряжение накала на ГК71.

Если включен переключатель SA3 «Накал», полное напряжение накала подается постоянно на лампу VL1. Это бывает необходимо при работе в TESTax. После заряда конденсатора С3 (через 0,15-0,2 с) сработает реле К5, что обеспечивает:

- корректную работу УМ;

- отсутствие подгорания контактов реле К1, К2.

Реле К5 контактами К5.1 замыкает цепь управляющей сетки лампы VL1 на корпус, открывая ее. Для осуществления режима «Обход» переключателем SA2 разрывается цепь питания +24 В схемы на?Т1 переключения «RX/ТХ». На транзисторе?Т2 выполнен регулируемый стабилизатор напряжения экранной сетки лампы VL1.

Потенциометром R4 устанавливают ток покоя VL1 в пределах 100- 120 мА. На микросхеме DA1 выполнен стабилизатор напряжения +24 В для питания реле и схемы автоматики. При перегрузках и КЗ по +24 В DA1 автоматически выключается, что также повышает надежность работы УМ в целом.

Конструкция усилителя мощности

УМ выполнен в корпусе системного блока компьютера, желательно старого образца 80-х годов - он из более толстой стали. Габариты 175x325x400 мм. Вертикальная перегородка и горизонтальные полки выполнены из стали толщиной 1,5-2 мм.

При интенсивной работе УМ желательно применение вентилятора, работающего при пониженном напряжении питания для уменьшения шума.

Детали и возможные замены

Трансформатор Т1 выполнен на железе от ЛАТР-8 10 А. Сетевая обмотка намотана проводом ПЭЛ 1,5 мм. Повышающая обмотка ПЭЛ 0,65-0,7 мм, напряжение 1,1-1,2 кВ. Накальная обмотка ПЭЛ 1,5 мм 11+11 В, остальные обмотки ПЕЛ 0,5-0,65 мм на напряжения 22 В и 50 В.

Автомат защиты SA4 типа ВА-47 на 10 А. Катодный дроссель Др1 намотан на ферритовом кольце К45х27х15 мм 2000НН в два провода 1,2- 1,5 мм и содержит 12 витков. Катушка связи имеет 7 витков провода МГТФ0,2 мм, равномерно распределенных между витками основной обмотки.

Катушка L1 катодного контура выполнена из медной трубки диаметром 5-6 мм. Внутри которой протянут провод в теплостойкой изоляции МГТФ, БПВЛ сечением не менее 1 мм2. Внешний диаметр катушки 27-30 мм, зазор между витками составляет 0,2-0,3 мм и содержит 8 витков, отвод от середины.

Катушка L2 диапазона 3,5-7 МГц выполнена на каркасе диаметром 40-45 мм и содержит 15+12 витков провода 1,5-2,0 мм. Первые 15 витков для диапазона 3,5 МГц намотаны виток к витку, а остальные 12 витков с шагом 2,5 мм.

Катушка L3 диапазона 10-21 МГц выполнена из медной трубки диаметром 5-6 мм и содержит 15-17 витков, внешний диаметр 50-55 мм.

Катушка L4 диапазона 28 МГц выполнена из медного провода диаметром 2,0-2,5 мм и содержит 5-6 витков, внешний диаметр катушки 25 мм.

Анодный дроссель Др2 намотан на каркасе из фторопласта диаметром 18-20 мм, длиной 180 мм, проводом ПЭЛШО 0,35 мм, виток к витку секциями 41+34+32+29+27+20+17+11 витков и последние 10 витков в разрядку с шагом 2 мм.

Др3 - намотка универсал проводом ПЭЛШО 0,2-0,3 мм 2-4 секции по 80-100 витков.

Сетевой фильтр Lф намотан на кольце К45х27х15 мм 2000НН в два провода диаметром 1 мм, с хорошей изоляцией типа МГТФ, виток к витку до заполнения.

Анодный КПЕ С24 от УВЧ-66. Одна секция, зазор 2,5-2,7 мм 15-100 пФ, подключен ко 2-му витку катушки L3. Конденсатор С23 - связь с антенной КПЕ 2-3 секции от старых радиоприемников с зазором 0,3-0,4 мм, 30-1200 пФ.

Реле К1 - РЭН-33, К2 - РЭН-34. Реле КЗ-К6 - малогабаритные импортные в пластмассовых корпусах 15x15x20 мм, ток коммутации 6-8 А, напряжение коммутации 127-220 В. Реле КЗ и Кб на рабочее напряжение 24 В, а реле К4 и К5 на рабочее напряжение 12 В. Реле К7-К13 - РЭС-10 параллельно обмоткам реле включены маломощные кремниевые диоды. На схеме диоды не показаны.

Транзисторы VТ1 - КТ835, КТ837. VТ2, VТ3 - КТ829А. DA1 - КР142ЕН-9 (Б, Д) или МС7824.

Отличный усилитель с заземленными сетками для повседневной работы.

Входной сигнал поступает на коаксиальное гнездо XW1 ("Вход"). В режиме приема и при выключенном усилителе этот сигнал через контакты реле К 1.1 и К6.1 поступает на выходное гнездо XW2 ("Выход"), соединенное с антенной радиостанции. Для переключения в режим передачи на розетку XS1 подают управляющий сигнал с уровнем 0 (или, что то же самое, соединяют левый - по схеме - вывод обмотки реле К8 с общим проводом). В результате срабатывают реле К1 и Кб, и усиливаемый сигнал через один из П-контуров, введенных в тракт переключателем диапазонов SA1 (секции SA1.1 и SA1.2) поступает в цепь катода лампы VL1, включенной по схеме с заземленными сетками. В таком включении лампа ГК-71 превращается в идеальный триод с правой характеристикой - ток через нее течет только при положительном (по отношению к катоду) напряжении на сетках. Ее входное сопротивление по первой гармонике сигнала в этом случае близко к 400 Ом. Для снижения входного сопротивления усилителя до 50 Ом (именно на таком сопротивлении нагрузки "фирменный" трансивер отдает максимальную мощность) на входе применены П-контуры с коэффициентом трансформации (повышением) входного напряжения в два раза.

Нить накала-катод лампы питается через сдвоенный дроссель Е10Е11, причем напряжение, поступающее на них, равно примерно 12 В, что обеспечивает нужное для линейной работы усилителя значение тока покоя при сохранении длительного срока службы лампы.

В анодную цепь лампы включен обычный П-контур C19L10-L12C20, секции катушки которого переключаются мощными высокочастотными контакторами К2-К5, управляемыми в свою очередь секцией SA1.3 переключателя диапазонов. Резистор R1, шунтированный катушкой L9 с небольшой индуктивностью, предотвращает самовозбуждение усилителя на частотах УКВ диапазона (а такая возможность существует несмотря на мифическую "низкочастотность" ГК-71).

На выходе П-контура через делитель напряжения R2R3 подключен индикатор уровня выходного сигнала (элементы VD1, С21, R4, С22, РА1). Требуемую чувствительность индикатора устанавливают в зависимости от реального входного сопротивления антенны подбором резистора R4.

Управление работой усилителя осуществляется сигналом от трансивера через переключатель SA2. В его положениях "Откл." и "Н" (накал) усилитель не работает. В положении "Вкл." управляющий сигнал включает реле К8. Обмотка этого маломощного реле питается напряжением 12 В, что обеспечивает возможность работы усилителя с любым "фирменным" трансивером (некоторые из них имеют очень "слабую" цепь управления внешним усилителем мощности).

Источник питания усилителя состоит из трех унифицированных малогабаритных трансформаторов (Т1-ТЗ) и двух выпрямителей. Один из них (VD1) питает обмотки реле и контакторов, другой (VD2-VD5) - анодную цепь лампы. Поскольку анодные трансформаторы с суммарным напряжением вторичных обмоток около 1750 В не выпускаются, пришлось соединить последовательно вторичные обмотки двух трансформаторов (Т2 и ТЗ). Цепь накала лампы VL1 питается от соединенных последовательно вторичных обмоток трансформатора Т 1. К части его первичной обмотки подключен электродвигатель М 1 осевого вентилятора с номинальным напряжением 220 В. Он необходим только для описываемого ниже варианта усилителя в малогабаритеном корпусе.

Детали и конструкция. В источнике питания усилителя применены трансформаторы ТПП285 127/220-50 (Tl), TA285 127/220-50 (Т2) и ТА238/127-50 (ТЗ). Рабочее напряжение всех реле (за исключением К8) и контакторов - 24 В (реле К8 - 12 В при сопротивлении обмотки не менее 500 Ом). Контакты высокочастотных реле К1 и Кб должны быть рассчитаны на коммутацию мощности соответственно 100 и 500 Вт, причем они (контакты) должны нормально работать и в режиме приема, т. е. при напряжении порядка долей микровольта. Контакты контакторов К2-К5 должны быть рассчитаны на ток до 10 А при напряжении до 3000 В, а контактора К7 - на такой же ток при напряжении 220 В. Коммутируемые ток и напряжение реле К8 -соответственно 1 А и 24 В.

При подборе для усилителя конденсаторов переменной емкости С 19 и С20 следует иметь в виду, что зазор между пластинами первого из них должен быть не менее 2 мм, а второго (если антенна имеет входное сопротивление 50...100 Ом) - не менее 0,3 мм. Если используется антенна с более высоким входным сопротивлением (например, типа "луч" или "американка"), зазор между пластинами С20 должен быть не менее 1 мм.

Катушки входных П-контуров L1-L7 намотаны проводом ПЭВ-2 1,0 на фторопластовых каркасах диаметром 10 мм. Намотка - сплошная, виток к витку, но следует предусмотреть возможность их раздвигания при настройке усилителя. Числа витков этих катушек следующие: L1-L3 - по 12, L4, L5, L6 и L7 - соответственно 14, 20, 25 и 40. Катушка L9 содержит четыре витка такого же провода, равномерно распределенных по длине корпуса резистора R1 (МЛТ-2).

Дроссель L8 намотан на фторопластовом каркасе диаметром 21 мм. Его обмотка выполнена проводом ПЭВ-2 0,35 и состоит из пяти секций (зазоры между соседними секциями -3 мм): первая (считая от вывода, соединенного с резистором R1) содержит 24 витка, равномерно распределенных на длине 15 мм, все остальные (вторая третья и т. д.) намотаны виток к витку и занимают по длине соответственно 10, 15, 20 и 30 мм.

Магнитопровод сдвоенного дросселя L10L11 - три сложенных вместе ферритовых (600НН) кольца типоразмера К32х20х5. После обмотки лентой из лакоткани на него намотаны семь витков сложенного вдвое и скрученного с шагом около 10 мм провода МЛП сечением 0,75 мм2.

Катушка выходного П-контура L10 намотана на ребристом керамическом каркасе диаметром 40 мм и содержит 4,5 витка посеребренного медного провода диаметром 3 мм, длина намотки - 25 мм (высокая добротность этой катушки и обеспечивает полную выходную мощность при работе в диапазоне 10 м). На таком же каркасе выполнена и катушка L 11. Ее обмотка состоит из восьми витков посеребренного провода диаметром 2,5 мм (длина намотки - 40 мм), отвод сделан от третьего витка, считая от вывода, соединенного с L10.

Цилиндрический каркас катушки L12 изготовлен из фторопласта. Его диаметр - 40 мм. Катушка содержит 25 витков провода ПЭВ-2 1,5, намотанного виток к витку (отвод - от 11-го витка, считая от вывода, соединенного с L11).

Малогабаритный вариант усилителя собран в корпусе размерами (ширина х высота х глубина) - 280х280х320 мм. На высоте 140 мм в нем закреплено шасси с отверстием под лампу ГК-71, установленную в заднем правом углу. В верхнем отсеке размещены детали выходного П-контура и стрелочный измеритель РА1. В нижнем отсеке смонтированы детали источника питания, прибор РА2 индикации анодного тока, переключатели SA1, SA2 и детали входного П-контура. На задней стенке нижнего отсека закреплен вентилятор. Поток воздуха проходит через кольцевую щель, образованную корпусом лампы и стенками отверстия под него в шасси, в верхний отсек с крышкой, имеющей решетку над лампой.

Во втором варианте конструкции усилителя вентилятор отсутствует, но ширина его корпуса увеличена до 400 мм (при тех же высоте и глубине). Все детали установлены на шасси высотой 60 мм, под ним смонтированы только переключатели SA1, SA2 и детали входных П-контуров. Для охлаждения усилителя в дне корпуса предусмотрено зарешеченное отверстие, а крышка приподнята над верхней стенкой на высоту 20 мм.

Настройку усилителя начинают с проверки работоспособности источника питания. Установив переключатель SA2 в положение "Н", измеряют напряжение на выходе выпрямителя VD1, на выводах накала лампы, на выходе выпрямителя VD2-VD5. Последнее на холостом ходу (без нагрузки) должно быть около 2300, а при токе нагрузки 400 мА (максимальный ток через ГК-71 при работе усилителя) - 2000 В.

Далее включают усилитель (SA2 - в положении "Вкл.") и измеряют ток покоя лампы, который должен быть около 30 мА. Не забудьте подключить к выходу усилителя эквивалент нагрузки, например, лампу накаливания мощностью 500 Вт на напряжение 220 или 127 В. Затем к входу усилителя через КСВ-метр подключают источник сигнала. Его выходная мощность должна быть достаточной для работы КСВ-метра (2...10 Вт). Изменяя длину намотки катушек входных П-контуров, добиваются КСВ по входу в середине каждого диапазона, близкого к 1. В диапазонах 10 и 12 м (в них, как видно из схемы, работает один входной контур) минимума КСВ добиваются на частоте 26 МГц (в этом случае его значение на краях диапазонов будет не более 1,5). В завершение подключают антенну, с которой будет работать усилитель, и, манипулируя конденсаторами С 19, С20, добиваются максимума показаний индикатора выхода РА1 в каждом диапазоне. Для быстрого перехода с диапазона на диапазон в процессе эксплуатации есть смысл составить таблицу соответствующих им положений роторов этих конденсаторов.

Рабочие диапазонах 10, 12, 15, 17, 20, 30, 40 и 80 м, пиковая выходная мощность при отсутствии заметных искажений усиливаемого сигнала - 500 Вт, входное сопротивление - 50 Ом.

Я давно уже присматривался к очень красивой и мощной лампе 813 и к ней близкой ГК-71.

Вроде есть еще ГУ-13, но мне она живьем еще не попадалась… Мне нравится, что это пентод, и нравится, что он прямонакальный. Импортная лампочка 813 выигрывает немного по потребляемой мощности накала – 10 В 5 А против 20 В 3 А у ГК-71. Поэтому я выбрал 813 RCA, удалось на е-Вае купить новую за 50 долларов + доставка регистрированной почтой 30 долларов. Многие задают мне вопрос – зачем я занимаюсь такими сложными лампами? Анодное высокое, высокое внутреннее сопротивление, сложности с накалом… Мои опыты с ГМ-70 убедили меня в том, что у мощного УНЧ есть свои плюсы. Прежде всего – он играет с почти любой акустикой. Другое преимущество не так очевидно, но как мне кажется, маломощные УНЧ имеют жанровые ограничения, чего лишены мощные прямонакальные лампы – они играют все. По крайне мере, сделанный мною ранее двухтакт на ГМ-70 всеяден – он одинаково уверенно и интересно играет и камерную классику и хэви мэтл.

Из немногого того, что я нашел на Гугле, на этой лампе делали УНЧ, включая ее триодом:

и деньги за эти усилители хотят недетские – один из них, кажется китайцы продают за 6800 Евро и уговаривают, что это дешево… Зато первая из ссылок содержит немало полезной информации для того, кто немного знаком с английским и хочет построить УНЧ на ГУ-13 в триоде или ГМ-70.

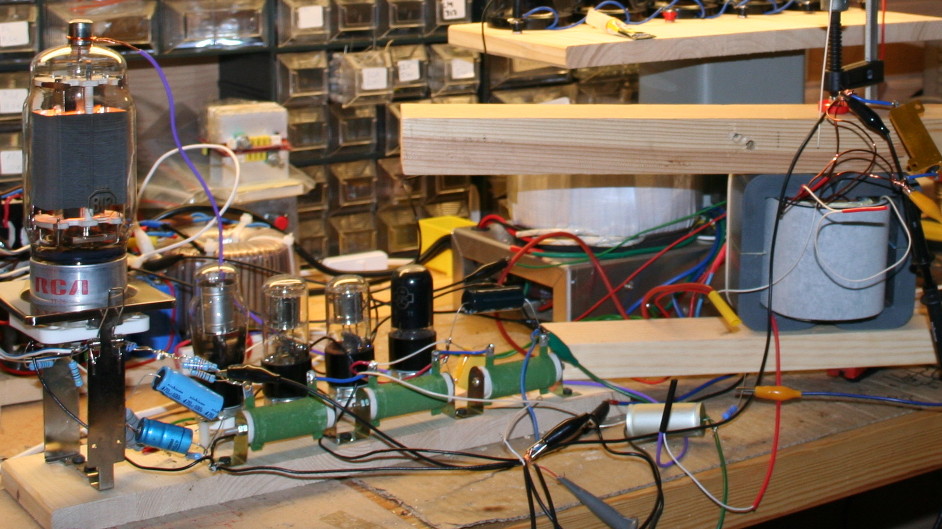

Вчера я собрал макет – 813-ю включил пентодом. Почему именно пентодом? Ну, в в первую очередь – люблю я пентодный звук! Хотя сейчас слушаю Дарлинг на триодах (см. публикацию ) , мои лучшие усилители, звук которых мне понравился больше всего – собраны все-таки на пентодах – 1П33С, 6П7С, EL34, 6П3С-Е). И вообще – мало разве есть триодов? Поэтому включать такие шедевры конструкторской мысли как пентоды в триодном режиме – это непозволительное упрощение, кощунство, если хотите. Или это – примерно тоже, что гнать самогон из французского коньяка…. Извините, конечно, я ничего плохого про самогон сказать не хотел…. Есть ведь любители… Да и сам я – нет нет – да и включу 6П6С в триоде, вот как и в этой схеме ниже, кстати. А вот, если угодно, – и мнение авторитета:

«…Экранированные лампы (пентоды, лучевые тетроды) по ряду таких важных показателей, как коэффициент полезного действия, выходная мощность (при заданной мощности катода) и чувствительность значительно превосходят триоды, применение которых в однотактном каскаде практически нецелесообразно….» (Войшвилло Г.В. Руководство по проектированию усилителей звуковой частоты. Ленинград, 1958.).

К тому же. Есть любители схем без ООС – якобы она портит звук. Тогда давайте отказываться и от триодов. Триод – это электронная лампа, в которой ООС имеется уже внутри, то есть заложена в самой ее конструкции http://www.audioworld.ru/Books/Tubes/tub_02.html .

Теперь о схеме. Для стабилизации напряжения на второй сетке я взял три лампы СГ4С, в сумме 450 вольт. Кому-то покажется многовато, однако замечу две причины, почему я решил сделать именно так. Первая – при низких напряжениях на второй сетке трудно получить в однотакте реальную мощность не заходя в облать положительных потенциалов на первой сетке. Вторая причина – посмотрите, какую огромную мощность по паспортным режимам удается получить от этой лампы в телеграфном режиме! Поэтому в сравнении с телеграфным режимом работу в реальном УНЧ (если без токов первой сетки) в первом приближении можно приравнять к статическому режиму и 450 вольт на второй сетке (если конечно не превышать остальные предельно допустимые режимы) – это не проблема и 813-я это выдерживает легко. Тем более, что блок питания, который у меня уже есть, дает не более 1200 вольт анодного, что для 813 лампы – лишь легкая разминка. К тому же, несмотря на указанные в паспорте на лампу максимум 400 вольт на второй сетке, в даташите от RCA есть график анодных характеристик при напряжении на второй сетке 750 вольт. Ниже приведены анодные характеристики для напряжения на второй сетке 400 вольт (http://tubedata.itchurch.org/sheets8.html) :

По анодным характеристикам я прикинул, что для раскачки 813 лампы в пентоде надо около 20 – 25 вольт на первой сетке (если без ООС). Но так как ООС планируется, как лампу для раскачки я взял 6П6С в триоде. Схема, которая приведена ниже – это пока проект, смакетирована пока только ее часть без 6С2С.

Блок анодного питания анода – смотрите мою публикацию по ГМ-70 . Схему питания накала пока рисую – скоро будет. И вот картинка первого макета.

Выходной трансформатор взят 10К китайский (на нем гордо красуется надпись ” SE 100W”), который, как утверждают продавцы, предназначен для 211 и 833 (ГУ-48) ламп. На нем из 813 лампочки удалось выкачать 36 ватт неискаженной мощности на 8 Ом нагрузкеи частоте 1КГц. Спектр гармоник – красивый ниспападаюший ряд без преобладания нечетных гармоник – что позволяет надеяться на получение приятного уху звука. Картинки – сначала синусоида и потом – спектр гармоник – оба графика получены для максимальной выходной мощности 36 ватт на 8 Ом)

![]()

Несколько хуже обстоит дело с АЧХ. Завал по НЧ и ВЧ превышает 5 дБ. Но это – фактически без ООС, так как 24 К в цепи ООС для 6П6С – это очень много. Я пробовал снизить Rnfb до 3 КОм (что соотвествует около 4 дБ ООС), но картика от этого сильно не изменилась. Спад и искажения на НЧ слишком велики.

Подозреваю, что виноват выходной транформатор. Хотя, конечно, трансформатор, намотанный для триодов винить так уж сразу нельзя, может он просто имеет недостаточную индуктивнось первички (из-за чего и завал по низам) и повышенную емкость намотки, из-за чего пропадают верха. Приберегу эти трансформаторы для триодов. А тут предстоит еще поработать…

Дополнено 17 ноября 2012. После длительных попыток найти подходящий трансформатор для этой схемы за реальные деньги – я понял, что придется мотать самому. Тем более, что с железом есть варианты – ОСМ0,4, ОСМ0,63 и еще купленное на е-Вае ленточное сечением железа 32х50 и окном 73х30. На фото виден для сравнения ОСМ0,16.

Для расчетов за основу я взял известную методику Васильченко, который фактически обобщил методики из книг Цикина и Войшвилло и сделал очень удобную для пользования программку в MS Excel. Ее недостаток заключается в том что она не учитывает возможность применения ООС. Другая методика дана на сайте http://andy.kis.ru/SE_triod.php , там можно ввести коррекцию на ООС. Но все по порядку. Сначала о рабочей точке. Отчасти для ее определения я исходил из имеющегося БП с анодным в районе 1100 В, и по анодным характериткам 813 лампы получилось, что при Ra = 10K целевую выходную мощность в 36 ватт можно получить при положении рабочей точки в районе Ug1=-20V. Ug2=400V, Ia=100mA.

Прежде всего для определения минимальной индуктивности первички нужно знать величину внутреннего сопротивления лампы. К сожалению в имеющихся паспортах на лампы ГУ-13, 813 и т.п. я этих величин не нашел и определил Ri из наклона анодной характристики 813 лампы при Ug2=400V и Ug1=-20V. Получилось 80 КОм. Эта цифра неплохо коррелирует с известной рекомендацией делать для пентодов Ra=0.1 – 0.2 от Ri, а в данном случае выбрано Ra=10К.

Определившись с рабочей точкой и Ri, я подставил имеющиеся цифры в файл от Васильченко (взяв за основу имеющееся китайское железо) и получил вот такой проект трансформатора:

Сравним теперь эти данные со второй данной выше ссылке (с ООС). Многое совпадает хорошо.

Минимальная индуктивность первички – 42,5 Генри (46 Гн у Васильченко), немагнитный зазор – 0,4 мм, максимальная индукция в зазоре – 7600. Однако есть существенные различия – количество витков. И вторая программа советует выбрать сердечник побольше… Но побольше у меня небыло и я доверился методике Васильченко.

По причине того, что я не знаю магнитных свойств имеющегося железа, и из-за того, что программа не учитывает влияние ООС, пришлось вначале сделать пробную намотку, приняв начальную магнитную проницаемость равной 400, хотя уверенности в правильности этой цифры у меня нет. В общем на намотку пробного трансформатора ушло около 3 с лишним часов и примерно 0.5 кг медного провода. Станочек для намотки у меня уже был – купленная на е-Бэе упрощенная китайская чугунная копия древнего английского (как выглядел оригинал можно посмотреть здесь http://www.jharper.demon.co.uk/coilwnd2.htm) ручного прибора – я его опишу в отдельной публикации.

Намотал я сначала 110 витков вторички, потом сразу всю первичку – 4450 витков проводом 0,36 по меди с межслойными фторопластовыми прокладками толщиной 0.12 мм. Почему фторопласт – хотелось по возможности иметь материал с минимальной диэлектрической проницаемостью для снижения собственной емкости обмотки. Конечно, для снижения индуктивности рассеяния лучше было бы секционировать, но так как это был первый мой опыт намотки, я решил сначала все сделать максимально просто, чтобы в первую очередь решить проблему НЧ и минимальной индуктивности, и если тут все будет хорошо, то первичку можно и перемотать, уже соблюдая все тонкости секционирования и уточнить толщину прокладок. К тому же, небыло уверенности, что все войдет в имеющееся окно. Но все вошло и с запасом. И вот что вышло. Результат замера индуктивности первички (тестером на 100 Гц) – 52 Гн. После этого – включаем трансформатор в макет с 813 лампой и подаем максимальный сигнал (15 вольт на выходе на 8 Ом при 1 КГц) – получаем вот такую АЧХ:

Намотал я сначала 110 витков вторички, потом сразу всю первичку – 4450 витков проводом 0,36 по меди с межслойными фторопластовыми прокладками толщиной 0.12 мм. Почему фторопласт – хотелось по возможности иметь материал с минимальной диэлектрической проницаемостью для снижения собственной емкости обмотки. Конечно, для снижения индуктивности рассеяния лучше было бы секционировать, но так как это был первый мой опыт намотки, я решил сначала все сделать максимально просто, чтобы в первую очередь решить проблему НЧ и минимальной индуктивности, и если тут все будет хорошо, то первичку можно и перемотать, уже соблюдая все тонкости секционирования и уточнить толщину прокладок. К тому же, небыло уверенности, что все войдет в имеющееся окно. Но все вошло и с запасом. И вот что вышло. Результат замера индуктивности первички (тестером на 100 Гц) – 52 Гн. После этого – включаем трансформатор в макет с 813 лампой и подаем максимальный сигнал (15 вольт на выходе на 8 Ом при 1 КГц) – получаем вот такую АЧХ:

Как видим – по НЧ – полный порядок, даже при полной выходной мощности имеем аж 17 Гц на уровне минус 3 дБ от 1КГц. Хорошее железо мне попалось на еБае! А вот по высоким, к сожалению картина получилась заметно хуже целевых минус 3 дБ на 20 КГц – фактически минус 7 дБ. Отсюда ясно, что делать – первичку перематываем оставляя прежним количество витков, только делим ее на две части и между ними – вторую часть вторички, тоже 110 витков, которые включим параллельно. И для снижения собственной емкости прокладки между слоями первички можно увеличить – места осталось в окне предостаточно.

Вот перемотал трансформатор. Получилось две секции – одна 2350 витков, другая 1650, в сумме 4000 витков первички, между ними вторя часть вторички. Индуктивность на 100 Гц – 45 Генри. Индуктивность рассеяния, измеренная тем же тестером – 90 мГн. Поставил его в макет – АЧХ получилась вот такая:

То есть на уровне минус три дБ полоса от 15 Гц до 32 КГц. Однако – когда я посмотрел на осциллографе уровень искажений на НЧ – мне стало плохо… Уже 50 Гц при превышении 16 ватт на выходе имеют не очень симпатичный вид, а про 30 Гц я вообще не говорю… Что-то не так в рассчетах, начинаю все с начала… Пришлось “углупиться” в литературу и чтобы разобраться, где-же кроется ошибка – перелопатить массу сочинений на эту тему. Прочитал следующие перво- и неперво- источники:

1. Цыкин Г.С. “Трансформаторы низкой частоты”, 1955, гл 13 – 15. http://www.zzxm.narod.ru/CYK/TR/g14.djvu .

2. Г.В.Войшвилло “Усилители низкой частоты на электронных лампах”, 1959 год. Стр. 559 -593. http://www.zzxm.narod.ru/VOY/v_522_603.djvu

4. Д. Андронников. Выходной трансформатор. Почти просто, но недешево. http://vt-tech.eu/ru/articles/lamps/53-otputtrans.html

7. Кризе С. Расчет выходных трансформаторов.

8. Зинин Ю. Определение длины воздушного зазора в трансформаторах и дросселях http://kit-e.ru/articles/powerel/2009_05_82.php

Предполагаю, что я сделал ошибку в самом начале – в выборе магнитопровода. Однако должен сказать, что в монографиях Войшвилло и Цыкина за обилием формул мне пока трудно разглядеть ясный алгорим, как этой сделать. В статье Васильченко, хотя вроде и говорится об SE, таблица выбора значения максимальной индукции Bm в зависимости от выходной мощности приведена для двухтактного трансформатора. Вот тут я и уехал в сторону с расчетами по Васильченко. В ссылке дано ясное объяснение, что в случае однотактного каскада в расчетные формулы количества витков первичной обмотки необходимо подставлять значение В = Bmax/2 а также дана простая методика экспериментального определения Bmax для имеющегося сердечника. Старые первоисточники, такие как Кризе (и отчасти Малинин) дают формулу для выбора сердечника c применением констуктивной постоянной А (похоже, эта же формула используется и программе )

Что интересно, если пользоваться данными этой формулы, то по Кризе получается, что имеющийся у меня сердечник (а у него площать стали 16, а площадь окна – 24) вроде бы для пентода с ООС подходит… Ведь произведение Qo*Qc у меня получается 24 * 16 = 384. Делим 384 на А=10(конструктивная постоянная для пентода с ООС) , получается 38,4 ватта…. Но как бы не так… Может устарели эти формулы? В те времена Fn в 70 Гц был пределом мечтаний инженера… Или пользоваться ими надо более внимательно? Ну ладно, позже разберемся. А пока – вот что зато я нашел в инете – ссылка дает простую эмпирическую формулу для выбора сечения магнитопровода для однотакного трансформатора исходя из требуемой выходной мощности Qc = 4 * SQRT (Pout). Выходная мощность в Вт, сечение – в кв. сантиметрах. Эту формулу можно считать частным случаем формулы (1) , где принято Qo=Qc и А=16. В подтверждение правильности этой формулы – уже экспериментальные данные – из моего намотанного трансформатора сечением 16 кв.см de facto не удалось выжать на НЧ больше 16 ватт на выходе…а это – точное совпадение с приведенной простой формулой. Но тогда мне для 36 ватт на выходе нужен сердечник сечением 4*SQRT(36) = 24 кв см. Кстати, программа Андрея Тощева дает примерно такой же результат. Вот оно как… Тогда ищем ОСМ 0.63 – если верить интернету, он имеет сечение 25 кв.см. А верить можно не всегда – у меня например, есть дома киловаттный ОСМ1.0, и я знаю, что его сечение магнитопровода 50х80 (два сложенных вместе 50х40) и окно примерно 92х30 – но чего только про него я прочитал в русском инете! До одного киловатта у меня все кроме 0.63 дома есть – собираюсь обобщить все данные по ОСМ и выложить как справочные данные.

А пока я жду заказанное железо, мне не дает покоя запутанность вопроса по выбору сердечника. Должно быть простое решение. Давайте задумаемся, а отчего все так сложно с расчетами трансформаторного железа? Как мне кажется, вся петрушка из-за того, что в переменном магнитном поле зависимость В от Н нелинейна и величина магнитной проницаемости (мю) очень сильно зависит от В и от наличия-отсутствия постоянного подмагничивания (которое, в свою очередь, зависит от силы тока через сердечник и величины немагнитного зазора), что в общем сильно усложняет (правильнее сказать – делает его невозможным) аналитический подход к вычислениям и приводит к необходимости вести расчеты на основании эмпирических графиков зависимости мю от В и ампервитков. Но выход есть! Если почитать упомянутые выше статьи Васильченко и Войшвилло более внимательно, то мы можем обнаружить один интересный факт – в расчет количества витков первички трансформатора магнитная проницаемость не входит! (Правда, Васильченко пишет, что это верно только для двухтакта. В общем, мне так кажется, это верно и для однотакта, просто потом нужна коррекция полученного результата с учетом снижения мю от введения зазора, но об этом позже…) Вот это и надо попробовать использовать, чтобы на первом этапе расчетов не углубляться в тонкости. Но для этого нам понадобится знать напряженность магнитного поля Н, которую по сути можно вычислить через величину тока Im через обмотку, что сделать должно быть несравненно проще. Посмотрите на странице 562 по ссылке формулу 8.307 и вытекающую из нее формулу для индуктивности

L = Bm/Im * W1 * Qc * 10E(-8) (2)

Из этого уравнения, решая его относительно Qc можно получить формулу расчета сечения магнитопровода из уже известных уже величин. Например – Bm магнитопровода можно измерить, Lmin вычисляется по известным формулам из Ra, амплитудный ток Im можно получить из выбранной нагрузочной линии из анодных характеристик выходной лампы. Но есть ложка дегтя. Количество витков первички W1. Его мы не знаем до того момента, пока мы не выбрали сердечник. Но подождите огорчаться. Хотя мы и снова пришли к необходимости проведения итераций (или говоря попроще – подгонки), но теперь не надо влезать в дебри зависимостей мю от ампервитков, и выбор сердечника сводится к подгонке компромиссного соотношения количества витков к размеру сердечника. Я попробовал посчитать все это для моего случая с 813 лампой. Ток Im я взял с нагрузочной линии, которая есть в данной статье выше – 0.2 А, Lmin по Войшвилло 46 Гн, Bm я выбрал равное 8000 (вот в данном случае, даже для однотакта, надо брать именно Вm, а не его половину!), Получилось что Qc при W1 = 4500 должно быть 25 кв. сантиметов. При W1 = 4000 получается 28 кв.см, а при W1=5000, соответственно – 22 кв.см. т.е получилось неплохое совпадение со сделанными ранее расчетами Qc по , и . Главное, что мне нравится, что теперь в формулу расчета сечения магнитопровода наконец входит Im а не только Io и, например, становится понятно, почему для однотакта на 6С33С надо брать магнитопровод с относительно бОльшим сечением, чем для более высокоомных ламп с тем же током покоя Io (хотя казалось бы для 6С33С и не нужна большая индуктивность первички), так как для 6C33C величина амплитудного тока Im может быть очень большой, если не работать, конечно с очень большими Альфа=Ra/Ri. Но мы как бы забыли о немагнитном зазоре. Нет, не забыли. Вообще-то, для однотактных каскадов со значительными токами покоя сопротивлением самого магнитопровода можно принебречь по сравнению с немагнитным зазором, и для того, чтобы избежать проблем с передачей НЧ нужно лишь позаботиться о сохранении расчетной величины минимальной индуктивности первички. Все, что для этого нужно, это посмотреть в справочнике кривые зависимости начальной магнитной проницаемости от произведения индуктивности на силу постоянного тока покоя в квадрате (LIo)2.

После этого остается подкорректировать выбранное ранее количество витков, но теперь уже с учетом мю начального и выбранного зазора. Второй вариант как сохранить величину Lmin на том же уровне – увеличить выбранное вначале сечечение магнитопровода. Есть и третий вариант действий! Ввести ООС – и тогда просто снизится Lmin и тогда количество витков + сечение магнитопровода можно оставить теми же и получить тот же Fn. Сейчас вот работаю над этим алгоритмом в виде программы. У меня отпуск с 30 по 7-е, вот и будет достаточно времени изучить литературу потщательнее. А после отпуска – за эксперименты, может и железо уже подъедет и можно будет проверить свои “теоретические изыская” практикой.

Продолжение следует. В нем я расскажу, об успехах в намотке трансформатора и в каком корпусе я задумал разместить этот усилитель. Что-то очень длинная получается публикация. Со временем ту часть, что по расчетам выходного трансформатора вынесу в отдельную тему. Верю, что это будет интересно многим.

Дополнено 2 апреля 2013 года. Достать нужного качества железо нужных размеров оказалось делом непростым. На этом пока все застопорилось. Но только пока. Даст Бог, снова возьмусь.

*****************************************************************************