Cтраница 1

Преобразователи переменного тока и преобразователи частоты, при помощи которых переменный ток (одно - или многофазный) преобразуется в ток другой частоты или напряжения.

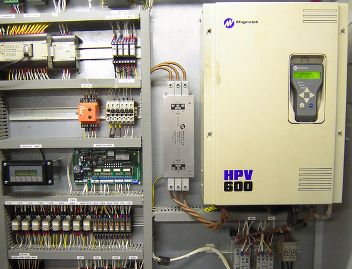

Преобразователи переменного тока выпускаются современной электротехнической промышленностью в двух основных конструктивных исполнениях: в виде преобразователей частоты, питающихся от сети переменного трехфазного напряжения, и в виде автономных инверторов напряжения, питающихся от сети постоянного напряжения. Преобразователи частоты включают в себя блок силового выпрямителя, звено постоянного тока и автономный инвертор напряжения. Как правило, преобразователи частоты применяются в системах однодвигательного привода. На базе автономных инверторов напряжения, питающихся от общего блока выпрямления (выпрямления / рекуперации) реализуются экономически эффективные системы многодвигательного привода.

Преобразователь переменного тока в постоянный, двигатель постоянного тока.

Преобразователи переменного тока в постоянный по принципу их действия можно разделить на две группы: а) вращающиеся преобразователи, как-то мотор-генераторы и одноякорные умформеры, и Ь) стационарные - ртутные выпрямители.

Преобразователями переменного тока в постоянный в последние годи почти повсеместно служат малогабаритные, наиболее экономичные кремниевые выпрямители.

ВЫПРЯМИТЕЛЬ, преобразователь переменного тока в ток одного направления, состоящий из одного или нескольких вентилей.

| Схема мостового цифрового омметра. |

Прибор имеет преобразователь переменного тока в постоянный. Имеется выход двоично-десятичного кода.

Станции представляют собой регулируемый однофазный тиристор-ный преобразователь переменного тока в постоянный ток.

В качестве преобразователей переменного тока в постоянный применяют ртутные или полупроводниковые вентили. Ртутные вентили бывают обычно игнитронного типа с водяным охлаждением и автоматическим регулированием температуры. Для нормальной работы вентиля температура его стенок должна поддерживаться в пределах 45 - 50 С.

Преобразователем напряжения называется устройство, которое изменяет вольтаж цепи. Это электронный прибор, который используется для изменения величины входного напряжения устройства. Преобразователи напряжениямогут повышать или понижать входное напряжение, в том числе менять величину и частоту первоначального напряжения.

Необходимость применения данного устройства преимущественно возникает в случаях, когда необходимо использовать какой-либо электрический прибор в местах, где невозможно использовать имеющиеся стандарты или возможности электроснабжения. Преобразователи могут использоваться в виде отдельного устройства либо входить в состав систем бесперебойного питания и источников электрической энергии. Они широко применяются во многих областях промышленности, в быту и других отраслях.

Устройство

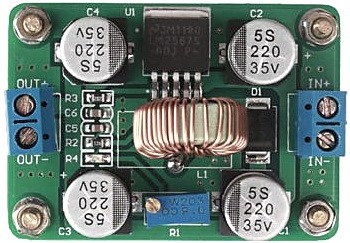

Для преобразования одного уровня напряжения в иное часто используют импульсные преобразователи напряжения с применением индуктивных накопителей энергии. Согласно этому известно три типа схем преобразователей:

1.Инвертирующие.

2.Повышающие.

3.Понижающие.

Общими для указанных видов преобразователей являются пять элементов:

1.Ключевой коммутирующий элемент.

2.Источник питания.

3.Индуктивный накопитель энергии (дроссель, катушка индуктивности).

4.Конденсатор фильтра, который включен параллельно сопротивлению нагрузки.

5.Блокировочный диод.

Включение указанных пяти элементов в разных сочетаниях дает возможность создать любой из перечисленных типов импульсных преобразователей.

Регулирование уровня выходящего напряжения преобразователя обеспечивается изменением ширины импульсов, которые управляют работой ключевого коммутирующего элемента. Стабилизация выходного напряжения создается методом обратной связи: изменение выходного напряжения создает автоматическое изменение ширины импульсов.

Типичным представителем преобразователя напряжения также является трансформатор. Он преобразует переменное напряжение одного значения в переменное напряжение иного значения. Данное свойство трансформатора широко применяется в радиоэлектронике и электротехнике. Устройство трансформатора включает следующие элементы:

1.Магнитопровод.

2.Первичная и вторичная обмотка.

3.Каркас для обмоток.

4.Изоляция.

5.Система охлаждения.

6.Иные элементы (для доступа к выводам обмоток, монтажа, защиты трансформатора и так далее).

Напряжение, которое будет выдавать трансформатор на вторичной обмотке, будет зависеть от витков, которые имеются на первичной и вторичной обмотке.

Существуют и иные виды преобразователей напряжения, которые имеют иную конструкцию. Их устройство в большинстве случаев выполнено на полупроводниковых элементах, так как они обеспечивают значительный коэффициент полезного действия.

Принцип действия

Преобразователь напряжение вырабатывает напряжение питания необходимой величины из иного питающего напряжения, к примеру, для питания определенной аппаратуры от аккумулятора. Одним из главных требований, которые предъявляются к преобразователю, является обеспечение максимального коэффициента полезного действия.

Преобразование переменного напряжения легко можно выполнить при помощи трансформатора, вследствие чего подобные преобразователи постоянного напряжения часто создаются на базе промежуточного преобразования постоянного напряжения в переменное.

1.Мощный генератор переменного напряжения, который питается от источника исходного постоянного напряжения, соединяется с первичной обмоткой трансформатора.

2.Переменное напряжение необходимой величины снимается с вторичной обмотки, которое потом выпрямляется.

3.В случае необходимости постоянное выходное напряжение выпрямителя стабилизируется при помощи стабилизатора, который включен на выходе выпрямителя, либо с помощью управления параметрами переменного напряжения, которое вырабатывается генератором.

4.Для получения высокого кпд в преобразователях напряжения используются генераторы, которые работают в ключевом режиме и вырабатывают напряжение с использованием логических схем.

5.Выходные транзисторы генератора, которые коммутируют напряжение на первичной обмотке, переходят из закрытого состояния (ток не течет через транзистор) в состояние насыщения, где на транзисторе падает напряжение.

6.В преобразователях напряжения высоковольтных источников питания в большинстве случаев применяется эдс самоиндукции, которая создается на индуктивности в случаях резкого прерывания тока. В качестве прерывателя тока работает транзистор, а первичная обмотка повышающего трансформатора выступает индуктивностью. Выходное напряжение создается на вторичной обмотке и выпрямляется. Подобные схемы способны вырабатывать напряжение до нескольких десятков кВ. Их часто применяют для питания электронно-лучевых трубок, кинескопов и так далее. При этом обеспечивается кпд выше 80%.

В иды

Преобразователи можно классифицировать по ряду направлений.

Преобразователи напряжения постоянного тока;

1) регуляторы напряжения;

2) преобразователи уровня напряжения;

3) линейный стабилизатор напряжения.

Преобразователи переменного тока в постоянный;

1) импульсные стабилизаторы напряжения;

2) блоки питания;

3) выпрямители.

Преобразователи постоянного тока в переменный: инверторы.

Преобразователи переменного напряжения;

1) трансформаторы переменной частоты;

2) преобразователи частоты и формы напряжения;

3) регуляторы напряжения;

4) преобразователи напряжения;

5) трансформаторы разного рода.

Преобразователи напряжения в электронике в соответствии с конструкцией также делятся на следующие типы:

1.На пьезоэлектрических трансформаторах.

2.Автогенераторные.

3.Трансформаторные с импульсным возбуждением.

4.Импульсные источники питания.

5.Импульсные преобразователи.

6.Мультиплексорные.

7.С коммутируемыми конденсаторами.

8.Бестрансформаторные конденсаторные.

Особенности

1.При отсутствии ограничений по объему и массе, а также при высоком значении питающего напряжения преобразователи рационально использовать на тиристорах.

2.Полупроводниковые преобразователи на тиристорах и транзисторах могу быть регулируемыми и нерегулируемыми. При этом регулируемые преобразователи могут применяться как стабилизаторы переменного и постоянного напряжения.

3.По способу возбуждения колебаний в устройстве могут быть схемы с независимым возбуждением и самовозбуждением. Схемы с независимым возбуждением выполняются из усилителя мощности и задающего генератора. Импульсы с выхода генератора направляются на вход усилителя мощности, что позволяет управлять им. Схемы с самовозбуждением – это импульсные автогенераторы.

Применение

1.Для распределения и передачи электрической энергии. На электростанциях генераторы переменного тока обычно вырабатывается энергия напряжением 6-24 кВ. Для передачи энергии на дальние расстояния выгодно использовать большее напряжение. Вследствие этого на каждой электростанции ставят трансформаторы, повышающие напряжение.

2.Для различных технологических целей: электротермических установок (электропечные трансформаторы), сварки (сварочные трансформаторы) и так далее.

3.Для питания различных цепей;

1) автоматики в телемеханике, устройств связи, электробытовых приборов;

2) радио- и телевизионной аппаратуры.

Для разделения электрических цепей данных устройств, в том числе согласования напряжений и так далее. Трансформаторы, применяемые в данных устройствах, в большинстве случаев имеют малую мощность и невысокое напряжение.

4.Преобразователи напряжения практически всех типов широко применяются в быту. Блоки питания многих бытовых приборов, сложных электронных устройств, инверторные блоки широко используются для обеспечения требуемого напряжения и обеспечения автономного энергоснабжения. К примеру, это может быть инвертор, который может быть использован для аварийного или резервного источника питания бытовых приборов (телевизор, электроинструмент, кухонная техника и так далее), потребляющих переменный ток напряжением 220 Вольт.

5.Наиболее дорогими и востребованными в медицине, энергетике, военной сфере, науке и промышленности являются преобразователи, которые имеют выходное переменное напряжение с чистой формой синусоиды. Подобная форма пригодна для работы устройств и приборов, которые имеют повышенную чувствительность к сигналу. К ним можно отнести измерительную и медицинскую аппаратуру, электрические насосы, газовые котлы и холодильники, то есть оборудование, в составе которых имеются электромоторы. Преобразователи часто необходимы и для продления времени службы оборудования.

Достоинства и недостатки

К достоинствам преобразователей напряжения можно отнести:

1.Обеспечение контроля входного и выходного режима тока. Эти устройства трансформируют переменный ток в постоянный, служат в качестве распределителей напряжения постоянного тока и трансформаторов. Поэтому их часто можно встретить в производстве и быту.

2.Конструкция большинства современных преобразователей напряжения имеет возможность переключения между разным входным и выходным напряжением, в том числе предполагает выполнение подстройки выходного напряжения. Это позволяет подбирать преобразователь напряжения под конкретный прибор или подключаемую нагрузку.

3.Компактность и легкость бытовых преобразователей напряжения, к примеру, автомобильных преобразователей. Они миниатюрны и не занимают много места.

4.Экономичность. КПД преобразователей напряжения достигает 90%, благодаря чему существенно экономится энергия.

5.Удобство и универсальность. Преобразователи позволяют подключать быстро и легко любой электроприбор.

6.Возможность передачи электроэнергии на дальние расстояния благодаря повышению напряжения и так далее.

7.Обеспечение надежной работы критических узлов: охранных систем, освещения, насосов, котлов отопления, научного и военного оборудования и так далее.

К недостаткам преобразователей напряжения можно отнести:

1.Восприимчивость преобразователей напряжения к повышенной влажности (кроме преобразователей, специально созданных для работы на водном транспорте).

2.Занимают некоторое место.

3.Сравнительно высокая цена.

Преобразователь – это электротехническое устройство, преобразующее электроэнергию одних параметров или в электроэнергию с другими значениями параметров или показателей качества. Параметрами электрической энергии могут являться род тока и напряжения, их частота, число фаз, фаза напряжения.

По степени управляемости преобразователи электрической энергии подразделяются на неуправляемые и управляемые . В управляемых преобразователях выходные переменные: напряжение, ток, частота - могут регулироваться.

По элементной базе преобразователи электроэнергии подразделяются на электромашинные (вращающиеся) и полупроводниковые (статические) . Электромашинные преобразователи реализуются на основе применения электрических машин и в настоящее время находят относительно редкое применение в электроприводах. Полупроводниковые преобразователи могут быть диодными, тиристорными и транзисторными.

По характеру преобразования электроэнергии силовые преобразователи подразделяются на выпрямители, инверторы, преобразователи частоты, регуляторы напряжения переменного и постоянного тока, преобразователи числа фаз напряжения переменного тока.

В современных автоматизированных электроприводах применяются главным образом полупроводниковые тиристорные и транзисторные преобразователи постоянного и переменного тока.

Достоинствами полупроводниковых преобразователей являются широкие функциональные возможности управления процессом преобразования электроэнергии, высокие быстродействие и КПД, большие сроки службы, удобство и простота обслуживания при эксплуатации, широкие возможности по реализации защит, сигнализации, диагностирования и тестирования как самого электрического привода, так и технологического оборудования.

Вместе с тем, для полупроводниковых преобразователей характерны и определенные недостатки. К ним относятся: высокая чувствительность полупроводниковых приборов к перегрузкам по току, напряжению и скорости их изменения, низкая помехозащищенность, искажение синусоидальной формы тока и напряжения сети.

Выпрямителем называется преобразователь напряжения переменного тока в напряжение постоянного (выпрямленного) тока.

Неуправляемые выпрямители не обеспечивают регулирование напряжения на нагрузке и выполняются на полупроводниковых неуправляемых приборах односторонней проводимости - .

Управляемые выпрямители

выполняются на управляемых диодах - тиристорах и позволяют регулировать свое выходное напряжение за счет соответствующего управления .

Управляемый выпрямитель

Выпрямители могут быть нереверсивными и реверсивными. Реверсивные выпрямители позволяют изменять полярность выпрямленного напряжения на своей нагрузке, а нереверсивные - нет. По числу фаз питающего входного напряжения переменного тока выпрямители подразделяются на однофазные и трехфазные, а по схеме силовой части - на мостовые и с нулевым выводом.

Называется преобразователь напряжения постоянного тока в напряжение переменного тока. Эти преобразователи используются в составе преобразователей частоты в случае питания электропривода от сети переменного тока или в виде самостоятельного преобразователя при питании электропривода от источника постоянного напряжения.

В схемах электроприводов наибольшее применение нашли автономные инверторы напряжения и тока, реализуемые на тиристорах или транзисторах.

Автономные инверторы напряжения (АИН) имеют жесткую внешнюю характеристику, представляющую собой зависимость выходного напряжения от тока нагрузки, вследствие чего при изменении тока нагрузки их выходное напряжение практически не изменяется. Тем самым инвертор напряжения по отношению к нагрузке ведет себя как .

Автономные инверторы тока (АИТ) имеют «мягкую» внешнюю характеристику и обладают свойствами источника тока. Тем самым инвертор тока по отношению к нагрузке ведет себя как источник тока.

Преобразователем частоты (ПЧ)

называется преобразователь напряжения переменного тока стандартных частоты и напряжения в напряжение переменного тока регулируемой частоты. Полупроводниковые преобразователи частоты подразделяются на две группы: преобразователи частоты с непосредственной связью и преобразователи частоты с промежуточным звеном постоянного тока.

Преобразователи частоты с непосредственной связью позволяют изменять частоту напряжения на нагрузке только в сторону ее уменьшения по сравнению с частотой напряжения источника питания. Преобразователи частоты с промежуточным звеном постоянного тока не имеют подобного ограничения и находят более широкое применение в электроприводе.

Промышленный преобразователь частоты для управления электроприводом

Регулятором напряжения переменного тока называется преобразователь напряжения переменного тока стандартных частоты и напряжения в регулируемое напряжение переменного тока той же частоты. Они могут быть одно- и трехфазными и используют в своей силовой части, как правило, однооперационные тиристоры.

Регулятором напряжения постоянного тока называется преобразователь нерегулируемого напряжения источника постоянною тока в регулируемое напряжение на нагрузке. В таких преобразователях используются силовые полупроводниковые управляемые ключи, работающие в импульсном режиме, а регулирование напряжения в них происходит за счет модуляции напряжения источника питания.

Наибольшее распространение получил , при котором изменяется длительность импульсов напряжения при неизменной частоте их следования.

Преобразователь переменного тока в постоянный может найти применение для питания потребителей постоянного тока, в частности, в системах электроснабжения электрифицированных железных дорог. Предложенный преобразователь содержит трехфазный трансформатор (1) с двумя вторичными обмотками, каждая из которых содержит по две обмотки, одну, выполненную по схеме звезды, вторую - по схеме обратной звезды, соединенных нулевыми точками в шестифазную звезду, и двенадцать вентилей (2…13). Числа витков фазных обмоток, составляющих обратные звезды (или звезды), и числа витков фазных обмоток, составляющих звезды (или обратные звезды), находятся в соотношении. Каждый из шести вентилей (3, 5, 7, 9, 11, 13) соединяет пару противофазных выводов фазных обмоток двух шестифазных звезд. В данном случае аноды вентилей (3, 7, 11, 9, 13, 5) подключены соответственно к выводам фаз а, в, с, х, у, z одной шестифазной звезды, а катоды соответственно к выводам фаз х′, у′, z′, а′, в′, с′ второй шестифазной звезды. Группы вентилей (2, 6, 10) и (8, 12, 4) образуют соответственно анодную и катодную вентильные звезды; катоды вентилей анодной звезды соединены соответственно с фазами х, у, z одной шестифазной звезды, а аноды катодной звезды, соответственно, с фазами х′, у′, z′ другой шестифазной звезды. Общие точки анодной и катодной вентильных звезд образуют выходные выводы устройства соответственно (14) и (15), к которым присоединена нагрузка (16). Предложенный преобразователь переменного тока в постоянный обеспечивает технический результат - более высокое качество преобразования. 4 ил.

Изобретение относится к области преобразовательной техники и может найти применение для питания потребителей постоянного тока, в частности, в системах электроснабжения электрифицированных железных дорог.

Известен преобразователь переменного тока в постоянный, обеспечивающий двенадцатипульсное выпрямленное напряжение, содержащий 12 вентилей, образующих две мостовые схемы и трансформатор, вторичная обмотка которого, поделенная в каждой фазе на три секции, соединена в двухсторонний встречно-встречный неравносторонний зигзаг - трехлучевую звезду (А.с. SU №1282291, МПК Н02М 7/162. Мостовой преобразователь электроэнергии / A.M.Репин. Бюл. №1, 1987).

Данный преобразователь имеет невысокие энергетические показатели, что обусловлено параметрической несимметрией цепей протекания тока нагрузки при формировании смежных пульсаций. Наличие частей обмоток с тремя численными значениями витков этих частей усложняет технологию равномерного размещения частей на стержнях трансформатора, а в ряде случаев приводит к конструктивной несимметрии результирующих напряжений вторичных обмоток, что снижает качество преобразования электроэнергии.

Известен преобразователь переменного тока в постоянный, обеспечивающий двенадцатипульсное выпрямленное напряжение, содержащий трехфазный трансформатор с вторичной обмоткой, части которой образуют правильный замкнутый шестиугольник, к трем, чередующимся через одну, вершинам которого подключены дополнительные обмотки встречно с соответствующей им парой смежных по фазе основных частей и шестиячейковый вентильный мост (А.с. SU №1347133, МПК Н02М 7/08. Мостовой источник постоянного напряжения (его варианты) / A.M.Репин. Бюл. №39, 1987).

Данный преобразователь также подвержен снижению энергетических показателей, обусловленному параметрической несимметрией цепей тока при формирования смежных пульсаций. Кроме того, большое различие количества витков частей обмоток усложняет технологию равномерного размещения их на стержнях трансформатора, а в ряде случаев приводит к конструктивной несимметрии напряжений обмоток, снижающей качество преобразования параметров электроэнергии.

Наиболее близким к изобретению, принятым за прототип, является преобразователь переменного тока в постоянный (Репин A.M. Новые базовые технические решения и классификация вентильных преобразователей энергии // Вопросы радиоэлектроники. Серия ОВР, 1985. - Вып.6. - С.71, рис.10, з), обеспечивающий двенадцатипульсное выпрямление и содержащий двенадцать вентилей, соединенных в два трехфазных вентильных моста, образующих шестифазный вентильный мост из шести вентильных ячеек с двумя последовательно согласно соединенными вентилями в каждой, и трехфазный трансформатор с вторичной обмоткой, выполненной по схеме несимметричной шестифазной звезды, состоящей из симметричных обратных друг другу звезд, соединенных нулевыми точками, с отношением чисел витков фазных обмоток обратных друг другу звезд, равным , входы переменного тока шестифазного вентильного моста, образованные точками соединения вентилей в ячейках, соединены с фазными выводами шестифазной звезды, а выводы постоянного тока шестифазного моста, каждый из которых образован общими точками соединения одноименных электродов двух вентильных звезд (анодных звезд для одного вывода и катодных - для другого) образуют выходные выводы устройства.

Недостатком данного преобразователя является относительно невысокое качество преобразования, снижение которого обусловлено параметрической несимметрией цепей протекания тока нагрузки в смежных циклах образования пульсаций выпрямленного напряжения, приводящей к появлению неканонических гармоник в спектре выпрямленного напряжения.

Задача изобретения - создание преобразователя переменного тока в постоянный, имеющего более высокое качество преобразования.

Указанная задача достигается тем, что в преобразователе переменного тока в постоянный, содержащем двенадцать вентилей, образующих две вентильные группы, каждая из которых содержит по три вентильных ячейки из двух последовательно согласно соединенных вентилей, а одноименные свободные электроды половины вентилей первой вентильной группы и свободные электроды другого наименования, принадлежащие половине вентилей второй группы, соединены, образуя при этом анодную и катодную вентильные звезды, общие точки соединения электродов вентилей в которых образуют выходные выводы устройства, и трехфазный трансформатор с вторичной обмоткой, выполненной по схеме несимметричной шестифазной звезды, состоящей из симметричных обратных друг другу звезд, соединенных нулевыми точками, а отношение чисел витков фазных обмоток обратных друг другу звезд равно , причем каждый вывод фазной обмотки звезды (обратной звезды), имеющей большее число витков, присоединен к незадействованной точке соединения вентилей ячейки, принадлежащей первой вентильной группе, трансформатор преобразователя снабжен дополнительной аналогичной вторичной обмоткой, каждый вывод фазной обмотки звезды (обратной звезды) которой, имеющей большее число витков, соединен с незадействованной точкой соединения вентилей ячейки, принадлежащей второй вентильной группе, причем каждый свободный вывод фазной обмотки, принадлежащей одной шестифазной звезде, соединен со свободным электродом одного из вентилей вентильных групп, второй электрод которого соединен с противофазным данному выводу выводом фазной обмотки, принадлежащей другой шестифазной звезде.

На Фиг.1 приведена принципиальная электрическая схема предлагаемого преобразователя; на фиг.2 - векторные диаграммы напряжений, представленные в виде амплитудно-фазовых портретов напряжений фазных обмоток, и развернутые векторные диаграммы, поясняющие принцип формирования векторов результирующих напряжений; на фиг.3 - схема работы вторичных обмоток и вентилей преобразователя; на фиг.4 - временные диаграммы выпрямленного напряжения, обратных напряжений и токов вентилей.

Преобразователь (фиг.1) содержит трехфазный трансформатор 1 с двумя вторичными обмотками, каждая из которых содержит по две обмотки, одну, выполненную по схеме звезды, вторую - по схеме обратной звезды, соединенных нулевыми точками в шестифазную звезду, и двенадцать вентилей 2…13. Числа витков фазных обмоток, составляющих обратные звезды, и числа витков фазных обмоток, составляющих звезды, находятся в соотношении . Каждый из шести вентилей 3, 5, 7, 9, 11, 13 соединяет пару противофазных выводов фазных обмоток двух шестифазных звезд. В данном случае аноды вентилей 3, 7, 11, 9, 13, 5 подключены соответственно к выводам фаз а, в, с, х, у, z одной шестифазной звезды, а катоды соответственно к выводам фаз х′, у′, z′, а′, в′, с′ второй шестифазной звезды. Группы вентилей 2, 6, 10 и 8, 12, 4 образуют соответственно анодную и катодную вентильные звезды; катоды вентилей анодной звезды соединены соответственно с фазами х, у, z одной шестифазной звезды, а аноды катодной звезды соответственно с фазами х′, у′, z′ другой шестифазной звезды. Общие точки анодной и катодной вентильных звезд образуют выходные выводы устройства соответственно 14 и 15, к которым присоединена нагрузка 16.

Принцип работы преобразователя (фиг.1) иллюстрируется векторными диаграммами напряжений, представленными в виде амплитудно-фазовых портретов напряжений фазных обмоток (фиг.2, а)), составляющих две несимметричные (по амплитудам фазных напряжений) шестифазные системы напряжений вторичных обмоток, и развернутой на фазовой плоскости совмещенной векторной диаграммой, показывающей принцип формирования результирующих напряжений, представленных векторами S1…S12 (фиг.2, б)). В каждой вторичной обмотке, состоящей из гальванически связанных между собой нулевыми точками прямой и обратной звезд, отношение чисел витков фазных обмоток, составляющих (в данном случае) обратные звезды, к числам витков фазных обмоток, составляющих звезды, равно ![]() . При таком соотношении чисел витков обеспечивается равенство результирующих напряжений по амплитуде и фазовых сдвигов между ними в 30 эл. градусов.

. При таком соотношении чисел витков обеспечивается равенство результирующих напряжений по амплитуде и фазовых сдвигов между ними в 30 эл. градусов.

Формирование двенадцатипульсного выпрямленного напряжения на нагрузке поясняется векторными диаграммами, которые на фиг.2 совмещены с текущими композициями соединения фазовых портретов напряжений вторичных обмоток. Так, первый вектор результирующего напряжения S1 является суммой коллинеарных векторов фазных напряжений вторичных обмоток фаз х, а, х′ и отстающего на 60 эл. град. вектора фазного напряжения фазы z′ трансформатора. В формировании вектора S12 вместо вектора напряжения фазы z′ участвует опережающий вектор напряжения фазы у′. Таким образом, можно убедиться, что данная и каждая последующая пара векторов результирующих напряжений формируется равными по модулю векторами фазных напряжений. За период формируется двенадцать одинаковых результирующих напряжений, образующих двенадцатифазную систему результирующих выпрямляемых напряжений. Обе шестифазные системы напряжений при этом синфазны друг относительно друга. Как пример, на фиг.2, в) приведен другой, из множества возможных, вариант исполнения вентильных обмоток, основу которого составляет правильный шестигранник.

Схема работы обмоток и вентилей (фиг.3), полученная из анализа диаграмм на фиг.2, б), позволяет определить, что все фазные обмотки, образующие обратные звезды, проводят ток 180 эл. град. за период сетевого напряжения, а обмотки, образующие прямые звезды - 60 эл. град. (без учета коммутации). Вентили анодной и катодной вентильных звезд имеют угол проводимости 120 эл. град. Остальные вентили имеют угол проводимости 60 эл. град. Ток нагрузки в интервале пульсации обтекает три вентиля. Порядок вступления вентилей 2…13 в работу отражен в их нумерации на схеме фиг.1.

Исходя из геометрического построения диаграмм векторов результирующих напряжений (фиг.2) определено максимальное значение выпрямленного напряжения при идеальной коммутации и соответственно его среднее значение. Приняв за относительную единицу (о.е.) амплитуду напряжения на вторичной фазной обмотке, имеющей наибольшее число витков, в соответствии с векторными диаграммами на фиг.2 получено среднее значение выпрямленного напряжения U do =3,308 о.е.

По результатам анализа работы вторичных обмоток (фиг.3) определена мощность вторичных обмоток трансформатора преобразователя, составившая 1,29 P d (P d - мощность нагрузки). Расчетная типовая мощность трансформатора предлагаемого преобразователя равна 1,15 P d , но этот показатель при исполнении обмоток по схеме шестифазной звезды возрастает на 5-6% из-за необходимости компенсации переменного потока намагничивания. Однако при выполнении обмоток по схемам замкнутого типа данный показатель улучшается. Например, при выполнении обмоток по варианту, приведенному на диаграммах Фиг.2,в), типовая мощность трансформатора равна 1,083 Р d , но технология его изготовления усложняется

На Фиг.4, а) показана временная диаграмма выпрямленного напряжения, полученная при схемотехническом моделировании и подтверждающая двенадцатипульсный режим работы преобразователя. Моделирование показало, что при нарушении принятого соотношения между числами витков разновеликих вентильных обмоток более чем на 15%, например, при соотношении

значительного искажения кривой выпрямленного напряжения от канонической формы не происходит. Отсутствие амплитудной несимметрии в пульсациях выпрямленного напряжения в этом случае обусловлено принятой для преобразователя топологией цепей формирования результирующих напряжений (фиг.2). Наблюдается лишь незначительное рассогласование фазовых сдвигов между результирующими напряжениями (максимумами пульсаций). На фиг.4, б) приведены диаграммы кривых тока и обратного напряжения для одного из вентилей катодной группы (вентиль 8), а на фиг.4, в) - аналогичные диаграммы для вентиля группы, соединяющей шестифазные звезды (вентиль 5). При сравнении последних временных диаграмм (или из анализа векторных диаграмм) видно, что максимальные обратные напряжения вентилей анодной и катодной групп составляют 0,524 от среднего значения выпрямленного напряжения, а к остальным вентилям приложено напряжение в 1,0472 раза превышающее среднее значение выпрямленного напряжения.

Весьма существенен тот факт, что, даже с учетом применения разных по площади сечения проводов при выполнении фазных обмоток звезд и обратных звезд, активные сопротивления цепей тока при формировании всех результирующих напряжений равны, а реактивные сопротивления при однотипности размещения обмоток по стержням трансформатора также будут равны (без учета поправки, связанной с применением плоского стержневого магнитопровода). Технологичности выполнения обмоток, лучшему потокосцеплению и минимизации индуктивности рассеяния способствует относительно небольшая разность чисел витков фазных обмоток, принадлежащих звездам и обратным звездам. Все это позволяет уменьшить параметрическую несимметрию и, кроме того, в ряде случаев (при различных мощностях преобразователя и (или) разных уровнях выпрямленного напряжения) появляется возможность более точного выполнения принятого расчетного соотношения между числами витков обмоток при их целочисленном исполнении. Таким образом, качество преобразования улучшается.

Данный преобразователь можно строить на основе двух однотипных трансформаторов, а дополнив его аналогичным преобразователем с первичной обмоткой в трансформаторе, осуществляющей сдвиг линейных напряжений вторичных обмоток в 30 эл. град. относительно линейных напряжений вторичных обмоток исходного трансформатора, можно удвоить кратность частоты пульсаций выпрямленного напряжения.

Таким образом, предлагаемый преобразователь переменного тока в постоянный имеет более высокое качество преобразования, чем прототип.

Преобразователь переменного тока в постоянный, содержащий двенадцать вентилей, образующих две вентильные группы, каждая из которых содержит по три вентильных ячейки из двух последовательно согласно соединенных вентилей, а одноименные свободные электроды половины вентилей первой вентильной группы и свободные электроды другого наименования, принадлежащие половине вентилей второй группы соединены, образуя при этом анодную и катодную вентильные звезды, общие точки соединения электродов вентилей в которых образуют выходные выводы устройства, и трехфазный трансформатор с вторичной обмоткой, выполненной по схеме несимметричной шестифазной звезды, состоящей из симметричных обратных друг другу звезд, соединенных нулевыми точками, а отношение чисел витков фазных обмоток обратных друг другу звезд равно ![]() , причем каждый фазный вывод обмотки звезды (обратной звезды), имеющей большее число витков, присоединен к незадействованной точке соединения вентилей ячейки, принадлежащей первой вентильной группе, отличающийся тем, что трансформатор преобразователя снабжен дополнительной аналогичной вторичной обмоткой, каждый вывод фазной обмотки звезды (обратной звезды) которой, имеющей большее число витков, соединен с незадействованной точкой соединения вентилей ячейки, принадлежащей второй вентильной группе, причем каждый свободный вывод фазной обмотки, принадлежащей одной шестифазной звезде, соединен со свободным электродом одного из вентилей вентильных групп, второй электрод которого соединен с противофазным данному выводу выводом фазной обмотки, принадлежащей другой шестифазной звезде.

, причем каждый фазный вывод обмотки звезды (обратной звезды), имеющей большее число витков, присоединен к незадействованной точке соединения вентилей ячейки, принадлежащей первой вентильной группе, отличающийся тем, что трансформатор преобразователя снабжен дополнительной аналогичной вторичной обмоткой, каждый вывод фазной обмотки звезды (обратной звезды) которой, имеющей большее число витков, соединен с незадействованной точкой соединения вентилей ячейки, принадлежащей второй вентильной группе, причем каждый свободный вывод фазной обмотки, принадлежащей одной шестифазной звезде, соединен со свободным электродом одного из вентилей вентильных групп, второй электрод которого соединен с противофазным данному выводу выводом фазной обмотки, принадлежащей другой шестифазной звезде.

Изобретение относится к устройству для выработки постоянного напряжения из переменного напряжения с параллельно включенными диодными мостами, преимущественно, для энергопитания железных дорог

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано при создании регулируемых электроприводов постоянного тока для станков для повышения их быстродействия, а также на преобразовательных подстанциях для питания электрифицированных железных дорог в электрометаллургической и химической отраслях промышленности для уменьшения величины пульсаций выпрямленного напряжения и уменьшения содержания высших гармонических составляющих в кривой переменного тока

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано при создании регулируемых электроприводов постоянного тока, не предъявляющих повышенных требований к быстродействию, а также для питания различных электротехнических установок, не предъявляющих повышенных требований к пульсации выпрямленного напряжения

Область деятельности(техники), к которой относится описываемое изобретение

Ноу-хау разработки, а именно данное изобретение автора относится к энергетике, в частности к преобразовательной технике, предназначенной для преобразования постоянного тока в переменный (инвертирования), в том числе при утяжеленных условиях эксплуатации (вакуумная среда, повышенная температура, радиация и т.п.) и повышенных требованиях к надежности эксплуатации, например, в высокотемпературных космических ядерно-энергетических установках (ЯЭУ).

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Известно множество инверторов общепромышленного и специального исполнения.

Задача инвертирования электроэнергии в настоящее время решается преимущественно так называемыми статическими преобразователями, наиболее эффективными среди которых по КПД и массогабаритным показателям являются полупроводниковые преобразователи , а.с. N584418 (МПК 6 H 02 М, 7/537), заявка Великобритании N1569836 (МПК 6 H 02 М, 1/06).

Аналогом изобретения может быть любой из известных инверторов, например любой из статических полупроводниковых преобразователей, выполняемый по мостовой или дифференциальной схеме однофазного двухполупериодного преобразования .

Все известные инверторы (как статические, так и механические) имеют общий физический недостаток: физика инвертирования в них основана на коммутации (размыкании и замыкании) электрических цепей постоянного тока с заданной частотой теми или иными коммутируемыми или ключевыми элементами (транзисторами, тиристорами, для электрических машин - коллекторами). Причем высокочастотный процесс замыкания и размыкания цепи постоянного тока сопровождается комплексом принципиальных проблем коммутации (искрение, пробой и т.д.), ограничивающих условия и ресурс эксплуатации устройств.

Особенно остро этот недостаток проявляется в утяжеленных условиях эксплуатации. Например, в космическом вакууме с ухудшенными условиями теплосброса, при радиоактивном облучении в ЯЭУ, при которых происходит повышение рабочей температуры и возможны пробои ключевых элементов. Тем самым выявляется второй взаимосвязанный недостаток практически всех известных инверторных установок: они удовлетворительно работают преимущественно при нормальных температурах, а в случае повышения температур имеют ограниченный ресурс эксплуатации. Так, промышленные полупроводники работают до 70-100 o C, промышленные электрические машины - до 200 o C (от класса электроизоляции).

Анализ принципов построения всех электротехнических устройств приводит к следующему выводу. Для того, чтобы избавиться от природного недостатка инверторов, заложенного в их принципе действия, необходимо взамен электрической коммутации цепей искать решение в использовании иного принципа. Например, в коммутации магнитных цепей или просто в магнитной коммутации. В этом случае электрическая цепь, охватывающая магнитную цепь, оказывается неразрывной, постоянно замкнутой на нагрузку, но в этой цепи индуцируется ЭДС или противоЭДС с помощью изменяющегося магнитного потока.

Наиболее близкой к изобретению является конструкция преобразователя постоянного тока в переменный с двигателем постоянного тока и индукторным генератором (, стр.378, фиг.5.1б, в). Заложенная в принципе действия индукторного генератора магнитная коммутация осуществляет индуктирование (наведение) в статоре переменного тока путем использования неоднородности магнитной проницаемости зубцовой зоны ротора (зубец - паз) при возбуждении от катушки постоянного тока или от постоянных магнитов. Однако исчезнувшая коммутация электрических цепей в индукторных генераторах в системе Д-Г перенесена на коллектор первичного двигателя постоянного тока со всеми проблемами коммутации, а общая эффективность связки двух агрегатов оказывается достаточно низкой: произведение КПД двигателя и генератора. В качестве прототипа рассматривается система двигателя-генератора (Д-Г) в целом, так как индукторные генераторы являются генерирующей частью этой системы и не являются по прямому назначению инверторами.

Индукторные генераторы устроены так, что непосредственно в них никакого преобразования постоянного тока в переменный не происходит. В них осуществляется преобразование механической энергии, подведенной электродвигателями постоянного тока, в электрическую переменного тока, а постоянный ток используется для поддержания магнитного потока возбуждения. В ряде случаев катушки возбуждения заменяются постоянными магнитами. Величина генерируемой электроэнергии в индукторных генераторах (с учетом КПД) близка той механической энергии, которая подведена к валу от электродвигателя (паровой или гидравлической турбины), а не к обмотке возбуждения.

В системе Д-Г индукторный генератор не является инвертором также и по той причине, что замеченная в нем коммутация магнитного потока происходит только в рабочем зазоре машины, а исходное (суммарное) магнитное поле и намагничивающая сила обмотки возбуждения остаются постоянными. При этом в соответствии с законом электромагнитной индукции принципиально невозможно преобразовать в переменный ток незначительную часть энергии, которая привнесена постоянным током возбуждения. Более того, от переменной составляющей в цепи возбуждения, если таковая возникает, стремятся избавляться и рассматривают ее источником дополнительных потерь мощности.

Таким образом, прототип обладает двумя недостатками: неспособностью генерировать электроэнергию без подведенной механической энергии, и неспособностью инвертировать при этом энергию постоянного тока в силу постоянства (суммарного) магнитного потока.

Конструктивно прототип состоит из цилиндрической замкнутой магнитной системы, расположенных на ней обмоток возбуждения постоянного тока и однофазной или многофазной обмотки для индуцирования переменного тока, а также вращающего ротора с приводом в виде коллекторного электродвигателя постоянного тока, снабженного средством коммутации магнитного потока (зубцовой зоной) - неоднородной по магнитной проницаемости поверхностью.

Задачей предлагаемого изобретения является увеличение надежности преобразователя постоянного тока в переменный и увеличение его ресурса за счет исключения электрической коммутации цепей. Эта задача достигается тем, что преобразователь постоянного тока в переменный, содержащий магнитопровод с обмоткой постоянного тока и обмоткой переменного тока, а также ротор с неоднородными по магнитной проводимости участками и приводом, реализуется в виде по крайней мере двух магнитопроводов, каждый из которых снабжен обмоткой постоянного тока с общей для них обмоткой переменного тока, при этом первичная обмотка постоянного тока возбуждает в магнитопроводах разнонаправленные магнитные потоки, участки с неоднородными проводимостями ротора расположены между полюсами каждой пары полюсов каждого магнитопровода, а число участков с неоднородными проводимостями при симметричном расположении магнитопроводов по окружности ротора пропорционально величине 2(p+1), где p - число пар полюсов всех магнитопроводов.

Изобретение поясняется чертежами:

фиг.1 - общий вид; фиг.2 - разрез по AA, где:

1,2-магнитопровод;

3,4 - обмотки постоянного тока;

5 - общая обмотка переменного тока;

6 - ротор;

7,8 - неоднородные по проводимости участки ротора;

9 - привод.

Конструкция предлагаемого изобретения (фиг. 1) состоит по крайней мере из двух магнитопроводов (1,2), на каждом из которых расположены обмотки постоянного тока (3,4), общей для магнитопроводов обмотки переменного тока (5), вращающего ротора (6) с неоднородными по магнитной проводимости участками (7,8) и его привода (9).

Принцип действия предлагаемого инвертора основан на использовании коммутации магнитного потока и заключается в следующем. Если в зазорах двух магнитопроводов (1,2) с разнонаправленным магнитным потоком возбуждения от первичных обмоток с инвертируемым постоянным током, запитанных от источника постоянного тока (3,4), вращать ротор (6) с магнитопроводными и немагнитопроводными участками (7,8), в магнитопроводах (1,2) возникнут чередующиеся пульсации магнитного потока и в соответствии с законом электромагнитной индукции в общей (вторичной) обмотке (5) будет наводиться смещенная по фазе переменная ЭДС, а в первичных обмотках (3,4) - противо-ЭДС.

Электрическая коммутация цепей, осуществляемая коллектором первичного двигателя в прототипе, заменена коммутацией магнитной цепи или магнитной коммутацией ротора (6), реализуемого неоднородными по магнитопроводности участками (7,8).

Обмотки постоянного тока (3,4) выполняют не вспомогательную (для возбуждения), а силовую роль - для подвода инвертируемой энергии постоянного тока и одновременного поддержания однонаправленного возбуждения магнитной цепи. С этой целью они располагаются в зоне пульсации магнитного потока и в ней наводится смещенная по фазе переменная составляющая (противо-ЭДС), которая попеременно используется в качестве ключевого-запирающего элемента электрической цепи источника постоянного тока. Перенос (преобразование) части энергии постоянного тока от обмоток постоянного тока осуществляется энергией пульсирующего магнитного потока.

Чередующиеся магнитопроводные и немагнитопроводные участки располагаются на роторе по определенному закону, а именно таким образом, что число участков с неоднородной проводимостью при симметричном расположении магнитопроводов по окружности ротора пропорционально 2(p+1), где p - число пар полюсов всех магнитопроводов. При этом выход магнитопроводного участка из одного магнитопровода сопровождается входом аналогичного участка в другой, обеспечивая за счет прочности и инерции жесткого ротора взаимную компенсацию втягивающего и удерживающего усилий, а следовательно, минимальный, практически нулевой, момент на валу ротора.

Предлагаемая конструкция не требует специально разработанного оборудования и может быть широко использована в установках с повышенными требованиями эксплуатации.

ЛИТЕРАТУРА

1. Источники электропитания на полупроводниковых приборах. Проектирование и расчет. Под ред. С.Д.Додика и Е.И.Гальперина. - M.: Советское радио, 1969, с. 282, рис. V. 16.

2. Авиационные электрические генераторы. А.И.Бертинов. М.: Гос. изд. оборонной промышленности, 1959, (глава 5, с. 377-378).

Формула изобретения

Преобразователь постоянного тока в переменный, содержащий магнитопровод с обмоткой постоянного тока и обмоткой переменного тока, ротор с неоднородными по магнитной проводимости участками, привод, отличающийся тем, что каждый из, по крайней мере, двух магнитопроводов имеет первичную обмотку постоянного тока и общую для них вторичную обмотку переменного тока, при этом первичные обмотки возбуждают в магнитопроводах разнонаправленные магнитные потоки, участки с неоднородными проводимостями ротора расположены между полюсами каждый пары полюсов каждого магнитопровода, а число участков с неоднородными проводимостями при симметричном расположении магнитопроводов по окружности ротора пропорционально величине 2(р+1), где р - число пар полюсов всех магнитопроводов.

Имя изобретателя:

Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П. Королева"

Имя патентообладателя:

Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П. Королева" Адрес для переписки: 141070, Московская обл., г. Королев, ул. Ленина 4а, ОАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королева", отдел промышленной собственности и инноватики

Почтовый адрес для переписки:

141070, Московская обл., г. Королев, ул. Ленина 4а, ОАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королева", отдел промышленной собственности и инноватики

Дата начала отсчета действия патента:

1999.05.11